Wie läuft eine Funktionsanalyse beim Zahnarzt ab?

Ihr Kiefer schmerzt und Sie sind von Kopf bis Fuß komplett verspannt? Dann kann eine Funktionsanalyse beim Zahnarzt sehr hilfreich sein. Was hierbei genau passiert, erfahren Sie in diesem Blog-Beitrag.

CMD-Diagnostik durch Funktionsanalyse

Das menschliche Kausystem besteht aus Zähnen, Kieferknochen, Kiefergelenken und Muskeln. Schon kleinste Veränderungen wie eine zu hohe Zahnkrone, aber auch Zahnfehlstellungen oder eine Zahnlücke können dabei das komplexe Zusammenspiel durcheinanderbringen. Hierdurch können Schmerzen und Verspannungen der Kau- und Gesichtsmuskulatur verursacht werden – und die Beschwerden können sich vom Kopf- und Nackenbereich auf Ihren gesamten Körper auswirken.

Das menschliche Kausystem besteht aus Zähnen, Kieferknochen, Kiefergelenken und Muskeln. Schon kleinste Veränderungen wie eine zu hohe Zahnkrone, aber auch Zahnfehlstellungen oder eine Zahnlücke können dabei das komplexe Zusammenspiel durcheinanderbringen. Hierdurch können Schmerzen und Verspannungen der Kau- und Gesichtsmuskulatur verursacht werden – und die Beschwerden können sich vom Kopf- und Nackenbereich auf Ihren gesamten Körper auswirken.

Solche Fehler im Kausystem bezeichnen Zahnärzte als „Craniomandibuläre Dysfunktion“ (CMD). Mehr Informationen zu diesem Thema können Sie auch in unserem Blog-Beitrag „Was ist eine CMD?“ nachlesen.

Mithilfe der CMD-Funktionsanalyse kann Ihr Zahnarzt untersuchen, wie Ihre Zähne, Kiefergelenke und Ihre Kaumuskulatur zusammenspielen. Er kann Störungen und Veränderungen am Kauapparat und Fehlstellungen der Kiefergelenke erkennen und so die richtige Therapie für Sie auswählen.

Dabei besteht die Funktionsanalyse beim Zahnarzt aus zwei Diagnose-Verfahren, die aufeinander aufbauen – der klinischen und der instrumentellen Funktionsanalyse.

Klinische Funktionsanalyse

Bei der klinischen Funktionsanalyse fragt Ihr Zahnarzt Sie zunächst, ob und wo genau Sie Schmerzen haben, wie lange diese schon andauern und wie stark sie sind. Anschließend untersucht er Ihre Mundöffnung, Ihre Kau‑, Kopf- und Gesichtsmuskulatur sowie die Kiefergelenke, indem er sie mit den Fingerspitzen abtastet.

Dabei prüft er, wie druckempfindlich die Bereiche sind, und wo genau es hakt und schmerzt. Besonders achtet er hierbei auch darauf, ob Einschränkungen beim Mundöffnen und bei den Kaubewegungen vorliegen und ob er Kiefergelenkgeräusche feststellen kann.

Außerdem sieht er sich Ihre Körper- und Kopfhaltung genau an. Denn bereits Fehlhaltungen wie ein schräg gehaltener Kopf können sehr wichtige Hinweise auf eine mögliche CMD-Erkrankung liefern.

Um einen falschen Biss zu erkennen, lässt Ihr Zahnarzt Sie dann auf eine färbende Folie beißen. Anhand des Abdrucks kann er feststellen, ob bestimmte Zähne oder Zahnreihen früher aufeinanderbeißen als der Rest der Zähne. Diese sogenannten Frühkontakte können zum Beispiel durch zu hoch liegende Füllungen entstehen.

Instrumentelle Funktionsanalyse

Bei der instrumentellen Funktionsanalyse werden nun, wie der Name schon sagt, Instrumente eingesetzt, um die Kaubewegungen und die Position Ihrer Kiefergelenke noch eingehender analysieren zu können.

Meist kommt zunächst ein Bissregistrat zum Einsatz. Dies ist eine weiche Platte aus Kunststoff, Wachs oder manchmal auch Metall, auf die Sie beißen müssen. Das Registrat zeichnet nun die Zahnkontakte und die aktuelle Lagebeziehung von Unterkiefer und Oberkiefer zueinander auf.

Zur weiteren Analyse wird ein Gesichtsbogen eingesetzt. Dieser besteht aus einer Nasenstütze, einer Bissgabel und zwei Stützen, die auf beiden Seiten Ihres Kopfes auf Höhe der Ohren befestigt werden. Sie beißen nun auf die Bissgabel und das Messgerät liefert individuelle, exakte Daten über die genaue Stellung von Unter- zu Oberkiefer und zur Schädelbasis.

Aus den gewonnenen Daten werden nun Gipsmodelle Ihrer beiden Kiefer angefertigt, die anschließend in den sogenannten Artikulator eingesetzt werden. Die mit dem Gesichtsbogen ermittelten Messdaten werden ebenfalls auf den Artikulator übertragen.

Dieses technische Gerät simuliert nun Ihre Kaubewegungen und das Zusammenspiel Ihrer Zähne. Auf diese Weise kann Ihr Zahnarzt schon kleinste Fehlfunktionen Ihres Kiefers erkennen. Er kann darüber hinaus mithilfe der Simulation die Lagebeziehung zwischen Ihren Zähnen und Ihrem Kiefer so oft verändern, bis er die für Sie optimale Lage erreicht hat. Auf Basis der gewonnenen Daten kann Ihr Arzt dann einen individuellen Behandlungsplan für Sie erstellen.

Mittlerweile gibt es zusätzlich auch die Möglichkeit, die instrumentelle Funktionsanalyse mit Hilfe eines computergestützten Verfahrens durchzuführen. Dabei werden die Bewegungen und der Kaudruck von Sensoren aufgezeichnet und die Messdaten digital dargestellt.

Die instrumentelle Funktionsanalyse kann ebenfalls durch Röntgenaufnahmen, Magnetresonanzaufnahmen oder Computertomografien ergänzt werden.

Wie geht’s nach der Funktionsanalyse weiter?

Die Maßnahmen, die zur Behandlung einer CMD getroffen werden, richten sich nach der Ausprägung der festgestellten Fehlfunktionen und können bei jedem Patienten unterschiedlich ausfallen.

In der Regel wird eine CMD mit einer individuell angepassten Aufbissschiene behandelt. Diese sorgt dafür, dass Ihr Kiefer wieder eine normale und gesunde Stellung erhält, dass sich Ihre Kau- und Kiefermuskulatur entspannen kann und Ihre Kiefergelenke entlastet werden.

Wenn die Ursache für die CMD in einem schlecht sitzenden Zahnersatz liegt, kann dieser wiederum angepasst oder ausgetauscht werden, um die Kiefergelenke wieder in die korrekte Position zu bringen. Verschobene Zähne können ebenfalls gerichtet und fehlende Zähne ersetzt werden, um einen gesunden Biss wiederherzustellen.

Abhängig von der Ursache für Ihre Beschwerden können zur fachübergreifenden Behandlung auch Kieferorthopäden, Orthopäden, Physiotherapeuten, Neurologen und Psychologen miteinbezogen werden.

Sind psychische Belastungen der Auslöser für eine CMD, können Ihnen auch Massagen und bestimmte Entspannungsübungen dabei helfen, Stress zu verarbeiten, die Spannung von Ihren Zähnen und Ihrem Kiefer zu nehmen, Ihre Muskulatur zu entlasten und die CMD-Symptome langfristig zu reduzieren.

Haben Sie weitere Fragen zum Thema oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Weisheitszahn-Entzündung – Ursachen, Symptome und Erste-Hilfe-Tipps

Wenn sich Weisheitszähne entzünden, müssen Sie sich auf starke Schmerzen gefasst machen. Wie es hierzu kommen kann, welche Symptome auftreten und was Sie dagegen tun können, erfahren Sie in diesem Blog-Beitrag.

Wie entstehen Weisheitszahn-Entzündungen?

Wie entstehen Weisheitszahn-Entzündungen?

Weisheitszähne stellen ein Überbleibsel aus der Steinzeit dar. Damals mussten die Menschen ihr Essen noch unverarbeitet zerkauen und haben sich vielleicht über ihre hintersten Beißer gefreut. Heutzutage nützen uns die Weisheitszähne jedoch recht wenig – im Gegenteil: Sie bringen meist einige Herausforderungen mit sich.

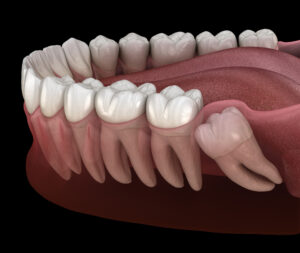

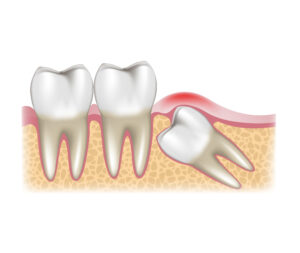

Entzündungen an den Weisheitszähnen können verschiedene Ursachen haben. Häufig ist im Kiefer nicht ausreichend Platz für die Weisheitszähne vorhanden, sodass es zu Problemen beim Zahndurchbruch kommt. Der betroffene Weisheitszahn bricht in diesem Fall dann entweder gar nicht oder nur teilweise und Stück für Stück durch. Gerade im letzten Fall können Bakterien nun sehr leicht in den Raum zwischen Zahn und offenem Zahnfleisch eindringen und dort – bei jedem weiteren kleinen Schub – Entzündungen verursachen.

Ein weiterer Grund für Weisheitszahn-Entzündungen stellt eine mangelnde Mundhygiene dar. Denn weil es sehr schwierig ist, mit der Zahnbürste den hintersten Rand Ihrer Mundhöhle zu erreichen, kann sich dort schnell Belag absetzen und einen idealen Nährboden für Bakterien bilden. So steigt hier also zusätzlich das Risiko für Entzündungen und Karies.

Symptome einer Weisheitszahn-Entzündung

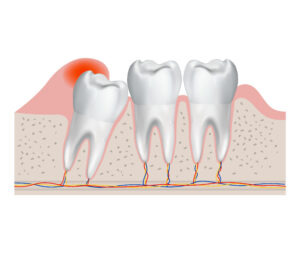

Typische Anzeichen für eine Entzündung von Weisheitszähnen sind ein gerötetes und geschwollenes Zahnfleisch sowie Zahn- und Kieferschmerzen, die auch in die umliegende Kopf‑, Ohr- und Halsregion ausstrahlen können.

Zusätzlich kann das Zahnfleisch Zahnfleischtaschen bilden und eitrig sein. Hierdurch kommt es häufig auch zu Mundgeruch. Darüber hinaus können Druckgefühle am Kiefer, Schwierigkeiten beim Öffnen des Mundes und beim Kauen sowie Schluckbeschwerden auftreten.

Wenn die Entzündung schon fortgeschritten ist, können auch allgemeine Beschwerden wie Unwohlsein, Fieber und geschwollene Lymphknoten hinzukommen.

Weisheitszahn-Entzündung – ab zum Zahnarzt

Weisheitszahn-Entzündung – ab zum Zahnarzt

Wenn Sie unter den genannten Beschwerden leiden, sollten Sie unbedingt schnellstmöglich Ihrem Zahnarzt einen Besuch abstatten. Dieser wird Ihr Gebiss gründlich untersuchen, den Zustand Ihrer Weisheitszähne beurteilen und feststellen, ob eine Entfernung notwendig ist oder ob – abhängig von der konkreten Ursache und auch davon, wie weit die Entzündung bereits fortgeschritten ist – andere Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen.

Wann immer es möglich ist, sollten natürliche Zähne zwar erhalten werden.

Im Fall einer akuten Weisheitszahn-Entzündung kann Ihr Zahnarzt zum Beispiel den Raum zwischen Zahnfleisch und Zahn gründlich reinigen und gegebenenfalls Sekret ablassen, um die Bakterien zu beseitigen. Außerdem kann er in schweren Fällen auch ein Antibiotikum verschreiben.

Häufig treten Probleme mit den Weisheitszähnen aber immer wieder auf, weshalb eine Weisheitszahnentfernung in vielen Fällen sinnvoll ist und oft von Ihrem Zahnarzt empfohlen wird. Nur so können dann zukünftige Entzündungen verhindert und Ihre Mundgesundheit gesichert werden. Weitere Gründe für eine Weisheitszahn-Extraktion und noch mehr Informationen hierzu können Sie auch in unserem Blog-Beitrag „Weisheitszähne – warum sie oft raus müssen“ nachlesen. Ihr Wissen können Sie auch in unserem Quiz zum Thema „Weisheitszähne“ testen.

Vor einer Weisheitszahnentfernung muss übrigens unbedingt erst einmal die Entzündung vollständig abheilen, damit eine Ausbreitung der Infektion, Blutungen und eine gestörte Wundheilung vermieden werden.

Erste-Hilfe-Tipps: Was tun, wenn ein Weisheitszahn entzündet ist?

Erste-Hilfe-Tipps: Was tun, wenn ein Weisheitszahn entzündet ist?

Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht direkt zu Ihrem Zahnarzt gehen können, können Ihnen zur Überbrückung auch ein paar Hausmittel helfen und ein bisschen Linderung verschaffen.

So können Sie die betroffene Stelle zum Beispiel von außen mit einem Kühlakku, einem kalten, feuchten Tuch oder einem Eisbeutel kühlen, um Ihre Schmerzen zu lindern und Schwellungen abklingen zu lassen. Achten Sie dabei bitte darauf, dass Sie den Kühlakku oder den Eisbeutel nicht direkt auf Ihre Haut legen, sondern vorher mit einem Handtuch umwickeln.

Zusätzlich können Sie Salzlösungen, antibakterielle Mundspülungen aus der Apotheke oder auch entzündungshemmende Tees aus Salbei, Pfefferminze oder Kamille als Spülungen einsetzen. Schmerzmittel können ebenfalls helfen.

Versuchen Sie außerdem, den betroffenen Bereich zu schonen und vermeiden Sie das Kauen auf der entsprechenden Seite. In jedem Fall sollten Sie auch bei starken Schmerzen weiterhin auf eine gründliche Mundhygiene achten! Putzen Sie Ihre Zähne vorsichtig und greifen Sie gegebenenfalls auf eine weiche Zahnbürste, Mundspülungen oder antibakterielle Gels zurück.

Hausmittel können im besten Fall Ihre Beschwerden vorübergehend lindern. Das ursächliche Problem lösen sie jedoch nicht. Darum sollten Sie bei einer Weisheitszahn-Entzündung auf jeden Fall so schnell wie möglich Ihren Zahnarzt aufsuchen.

Möchten Sie direkt einen Termin vereinbaren oder haben Sie weitere Fragen zum Thema? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Was ist eine CMD?

Haben Sie schon einmal von einer „CMD“ gehört? Was sich dahinter verbirgt und wie Ihr Zahnarzt Ihnen helfen kann, erfahren Sie in diesem Beitrag.

CMD steht für „Craniomandibuläre Dysfunktion“. Sie bezeichnet eine Funktionsstörung des Kausystems, die schließlich in einer Kiefergelenksfehlstellung mündet.

Welche Ursachen können eine CMD auslösen?

Welche Ursachen können eine CMD auslösen?

Meist stellt eine Zahnfehlstellung die Ursache für eine CMD dar. Diese kann beispielsweise durch eine Zahnlücke, schlecht sitzenden Zahnersatz oder eine zu hohe oder niedrige Zahnfüllung hervorgerufen werden.

Denn schon kleinste Abweichungen im Bereich der Zähne und des Kiefers können das harmonische, perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Ober- und Unterkiefer, zwischen Kiefergelenken, Kaumuskulatur und Zähnen, stören und das Kiefergelenk aus dem Gleichgewicht bringen.

Wenn Ober- und Unterkiefer nun nicht mehr optimal aufeinander treffen, versucht Ihre Kaumuskulatur, dies auszugleichen. In der Folge verspannen sich die überbeanspruchten und ungleichmäßig belasteten Muskeln jedoch stark.

Weil die Nerven und Muskeln Ihres Kausystems wiederum eng mit Ihrem Nacken und Rücken verbunden sind, kann sich die Fehlfunktion im Kiefer ganz einfach auf den gesamten Körper auswirken. Schmerzen, Muskelverspannungen und andere Beschwerden können sich von der Kiefermuskulatur ausgehend in Ihrem ganzen Körper verteilen.

Zusätzlich können auch Stress und seelische Belastungen eine CMD auslösen. Wer ständig unter starkem Druck steht, beißt oftmals auch die Zähne stark zusammen oder knirscht nachts mit den Beißern. Auf lange Sicht kann Ihr Körper die Über- und Fehlbelastung dann nicht mehr kompensieren und verspannt sich. Zusätzlich können die durch das Zähneknirschen abgeschliffenen Kauflächen Ihrer Beißer ebenfalls das harmonische Zusammenspiel von Ober- und Unterkiefer stören.

Weiterhin können Fehlhaltungen und mangelnde Bewegung die Entstehung einer CMD begünstigen.

Symptome: Wie äußert sich eine CMD?

Eine Funktionsstörung des Kausystems zieht verschiedene Beschwerden nach sich, die sich auf den gesamten Körper auswirken können.

Mögliche Symptome können Schwierigkeiten beim Kauen, Schlucken, Sprechen oder Öffnen des Kiefers, lockere und abgeschliffene Zähne, Knacken oder Reibung im Kiefergelenk, Verspannungen sowie Zahn‑, Kiefer‑, Gesichts‑, Kopf‑, Ohren‑, Augen‑, Nacken‑, Schulter‑, Rücken- und Gelenkschmerzen, Schwindelgefühle, Gleichgewichtsstörungen, Tinnitus, Doppeltsehen, Augenflimmern, Lichtempfindlichkeit sowie Taubheitsgefühle in Armen und Beinen sein.

Wie wird eine CMD behandelt?

Wenn Sie CMD-Beschwerden, insbesondere Auffälligkeiten im Zahn- und Kieferbereich, bemerken, sollten Sie umgehend einen Termin bei Ihrem Zahnarzt vereinbaren.

Dieser wird Ihre Kiefergelenke und Ihre Kaumuskulatur zunächst einmal gründlich untersuchen und eine sogenannte Funktionsanalyse erstellen, um eventuell vorhandene Funktionsstörungen aufzudecken und die Auslöser hierfür herauszufinden. Er kann außerdem beispielsweise Röntgenaufnahmen oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) anfertigen lassen.

In der Regel wird die CMD dann mit einer individuell angepassten Aufbissschiene behandelt. Diese wird meist nachts getragen und sorgt dafür, dass Ihr Kiefer wieder eine normale und gesunde Stellung erhält, dass sich Ihre Kau- und Kiefermuskulatur entspannen kann und Ihre Kiefergelenke entlastet werden.

Langfristig ist es aber nötig, das ursächliche Problem der CMD zu behandeln. So kann eine Zahnfehlstellung zum Beispiel durch kieferorthopädische Maßnahmen korrigiert werden oder auch, indem Zahnersatz und Zahnfüllungen anpasst oder neu eingesetzt werden.

Wenn die CMD hingegen durch Zähneknirschen ausgelöst wurde, kann Ihnen eine Knirscherschiene helfen, Ihre Zähne zu schützen und Ihre Kiefermuskulatur zu entlasten. Mehr Informationen zu diesem Thema können Sie auch in unserem Blog-Beitrag „Zähneknirschen – Ursachen, Folgen und Behandlung“ nachlesen. Ihr Wissen hierzu können Sie in unserem Quiz zum Thema „Zähneknirschen“ testen.

Abhängig von Ihren individuellen Symptomen können für eine ganzheitliche CMD-Behandlung außerdem weitere Therapien aus anderen Fachrichtungen notwendig sein – beispielsweise aus der Orthopädie, Neurologie, Psychologie oder Physiotherapie.

Auch Massagen und bestimmte Entspannungsübungen können Ihnen dabei helfen, Stress zu verarbeiten, die Spannung von Ihren Zähnen und Ihrem Kiefer zu nehmen, Ihre Muskulatur zu entlasten und die CMD-Symptome langfristig zu reduzieren.

Wie kann ich einer CMD vorbeugen?

Passen Sie auf sich auf, beißen Sie nicht immer nur die Zähne zusammen, sondern gönnen Sie sich auch regelmäßige Entspannungsphasen – und nehmen Sie vor allem die regelmäßigen Kontrolltermine bei Ihrem Zahnarzt wahr! Denn bei diesen kann der Experte erste Anzeichen einer CMD erkennen, zum Beispiel auffällige Abnutzungserscheinungen an Ihren Beißern.

Wenn Sie eine starke Anspannung Ihrer Kiefergelenke, nächtliches Zähneknirschen oder weitere CMD-Symptome bemerken, sollten Sie möglichst frühzeitig einen Arzt aufsuchen, um ein weiteres Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern.

Möchten Sie gleich einen Termin vereinbaren oder haben Sie weitere Fragen zum Thema? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Wie Problem-Beißer mit Rückenschmerzen zusammenhängen können

Viele Menschen leiden unter Rückenschmerzen. Nicht immer ist jedoch die Wirbelsäule selbst das Problem – häufig sind auch kranke Zähne oder Fehlfunktionen von Kiefergelenken dafür verantwortlich. Warum dies so ist, lesen Sie im folgenden Beitrag.

Wechselwirkungen zwischen Rücken und Kiefergelenken

Die Nerven und Muskeln Ihres Kausystems sind eng mit Ihrem Nacken und Rücken verbunden. Wenn es eine Fehlfunktion im Kiefer gibt – dabei reichen schon kleinere Abweichungen aus – so kann das heftige Auswirkungen auf den gesamten Körper nach sich ziehen.

Meist steckt eine sogenannte Craniomandibuläre Dysfunktion (kurz: CMD) dahinter. Diese stellt eine Funktionsstörung des Kausystems dar, die in einer Kiefergelenksfehlstellung mündet. Wenn das perfekte Zusammenspiel von Unter- und Oberkiefer gestört ist und diese nicht optimal aufeinander passen, versucht Ihre Kaumuskulatur, dies auszugleichen. In der Folge verspannen sich die überbeanspruchten Muskeln jedoch – und das dann nicht nur im Kiefer, sondern auch im weiteren, verbundenen Umfeld. In der Folge können Kopf‑, Ohren- Nacken‑, Schulter‑, Rücken- und sogar Hüftschmerzen auftreten. Ebenso kann es beispielsweise zu Tinnitus, Schwindelgefühlen und Sehstörungen bis hin zu Taubheitsgefühlen in Beinen und Armen kommen.

Eine CMD kann verschiedene Ursachen haben. Meist stecken Fehlstellungen der Zähne, fehlende Beißer oder schlecht sitzender Zahnersatz dahinter. Bereits diese kleinen Abweichungen können ausreichen, um das Kiefergelenk aus dem Gleichgewicht zu bringen und das perfekte Zusammenspiel von Unter- und Oberkiefer zu stören. Psychischer Stress kann ebenfalls dazu führen, dass der Kiefer angespannt ist und es zu dauerhaften Schmerzen kommt.

Hilfe beim Zahnarzt

Hilfe beim Zahnarzt

Wenn Sie unter dauerhaft anhaltenden Rückenproblemen ohne feststellbare Ursache leiden – und insbesondere dann, wenn Sie zudem weitere Beschwerden wie nächtliches Zähneknirschen, Schmerzen an den Kiefergelenken, Knacken beim Kauen, einen ungleichmäßigen Biss oder allgemeine Zahnschmerzen bemerken, sollten Sie einen Termin bei Ihrem Zahnarzt vereinbaren.

Dieser untersucht Sie gründlich und hilft Ihnen, herauszufinden, ob Ihre Zähne oder Ihr Kiefer für Ihre Rückenschmerzen verantwortlich sind. Daraufhin kann er die richtigen Maßnahmen einleiten, um die Ursache für das Problem zu beseitigen und Ihre Beschwerden zu lindern.

Eine Möglichkeit hierfür kann zum Beispiel eine Aufbissschiene darstellen. Diese wird nachts getragen und sorgt dafür, dass Ihr Kiefer wieder eine normale und gesunde Stellung erhält, dass sich Ihre Kau- und Kiefermuskulatur entspannen kann und Ihre Kiefergelenke entlastet werden.

Möglicherweise korrigiert Ihr Zahnarzt auch Ihren Zahnersatz oder behandelt ein paar Problembeißer, wenn diese die Funktionsstörung Ihres Kausystems ausgelöst haben.

Weiterhin können Übungen zur Stärkung des Rückens und des Kiefersystems, Massagen, Wärmeanwendungen und Entspannungsübungen zusätzlich dabei helfen, die Spannung von Ihrem Kiefer zu nehmen und die Beschwerden im Rücken- und Nackenbereich zu lindern.

Weiterhin können Übungen zur Stärkung des Rückens und des Kiefersystems, Massagen, Wärmeanwendungen und Entspannungsübungen zusätzlich dabei helfen, die Spannung von Ihrem Kiefer zu nehmen und die Beschwerden im Rücken- und Nackenbereich zu lindern.

Haben Sie weitere Fragen zum Thema oder möchten Sie gleich einen Termin vereinbaren? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Wenn Sie darüber hinaus gerne wissen möchten, auf welche Art und Weise Problemstellen in Ihrem Mundbereich zusätzlich Ihre allgemeine Gesundheit beeinflussen können, werfen Sie gerne einmal einen Blick in unseren Blog-Beitrag „Wie sich kranke Zähne auf Ihre Allgemeingesundheit auswirken können“.

Zahnarztinstrumente: Welche gibt es und wie werden sie eingesetzt?

Wenn Sie auf dem Stuhl bei Ihrem Zahnarzt sitzen und die vielen unbekannten Instrumente dort erblicken – wird Ihnen dann vielleicht auch ein bisschen mulmig? Eigentlich sind diese Werkzeuge aber viel harmloser, als sie aussehen! Wir stellen Ihnen die wichtigsten hier direkt einmal vor.

Auch wenn die Instrumente auf den ersten Blick ein bisschen unheimlich aussehen, müssen Sie sich nicht davor fürchten – denn Ihr Zahnarzt geht bei der Behandlung sehr vorsichtig mit ihnen um. Das Grundbesteck für eine Untersuchung besteht dabei aus dem Mundspiegel, der Pinzette und der Sonde.

Auch wenn die Instrumente auf den ersten Blick ein bisschen unheimlich aussehen, müssen Sie sich nicht davor fürchten – denn Ihr Zahnarzt geht bei der Behandlung sehr vorsichtig mit ihnen um. Das Grundbesteck für eine Untersuchung besteht dabei aus dem Mundspiegel, der Pinzette und der Sonde.

Das Grundbesteck beim Zahnarzt

Eines der wichtigsten zahnärztlichen Instrumente stellt der sogenannte Mundspiegel dar. Mit diesem kleinen runden Spiegel an einem langen Griff kann Ihr Zahnarzt auch schlecht einsehbare Stellen in Ihrer Mundhöhle – zum Beispiel Ihre hinten liegenden Backenzähne und die Innenseiten Ihrer Zähne – begutachten. Außerdem kann er mithilfe des Mundspiegels bei Bedarf Ihre Zunge zur Seite und die Innenseiten Ihrer Wangen nach außen drücken, um sich bestimmte Bereiche in der Mundhöhle besser anschauen zu können.

Die Pinzette nutzt Ihr Zahnarzt, um Behandlungsmaterialien sauber in Ihren Mundraum oder wieder dort herauszutransportieren. So kann er zum Beispiel gelockerte Füllungs- oder Zahnteile entfernen oder Watterollen platzieren.

Mithilfe der sogenannten Sonde untersucht der Zahnarzt Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch gründlich. Er beurteilt zum Beispiel die Rauigkeit Ihrer Zahnoberflächen, überprüft Ihre Beißer auf Karies, wie tief die Zahnfleischtaschen sind und wie dicht der Randschluss von Kronen und Füllungen ist. Für jeden Anwendungsbereich steht dabei eine bestimmte Sonde zur Verfügung. Die Standardausführung der Sonde ist von ihrem Griff weg fast rechtwinklig abgebogen und mit einer feinen Spitze versehen.

Zahnarztinstrumente für Behandlungen

In Ihrem Mund erfüllt der Speichel sehr viele wichtige Aufgaben. Bei zahnärztlichen Behandlungen ist er jedoch nicht so praktisch. Denn Füllungen halten beispielsweise nur, wenn sie nicht mit zu viel Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Während der Behandlung wird deshalb ein sogenannter Speichelabsauger eingesetzt. Dieser ist ein langer Schlauch mit wechselbarem Mundstück, der an einer Absaugvorrichtung angeschlossen ist. Während eines Eingriffs kann die Assistenz des Zahnarztes nun ganz einfach damit den überflüssigen Speichel oder auch Wasser aus Ihrem Mund absaugen. So wird die behandelte Stelle in Ihrem Mund schön trocken und übersichtlich gehalten.

Sogenannte Scaler und Küretten wiederum stellen feine Zahnreiniger dar. Sie sind in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen verfügbar und werden eingesetzt, um Ablagerungen, Zahnstein und Zahnbelag von Ihren Zähnen und vom Zahnfleischrand zu entfernen.

Das wohl am meisten gefürchtete Zahnarztinstrument ist für viele Patienten der Zahnbohrer. Dabei spielt er bei vielen Behandlungen eine sehr wichtige Rolle. Denn mit dem Bohrer kann Ihr Zahnarzt ganz einfach die von Karies befallenen Bestandteile eines Beißers abtragen. Außerdem kann er damit Höhlungen anfertigen, in die später die Füllungen einsetzt werden, sowie alte Zahnfüllungen entfernen. Neben dem Bohren selbst kann Ihr Arzt das Instrument mit unterschiedlichen Aufsätzen auch zum Schleifen und Polieren verwenden. Im Blog-Beitrag „Wenn der Zahnarzt bohren muss – Ablauf, Schmerzen und Heilung“ erhalten Sie viele weitere interessante Informationen zu diesem Thema.

Wenn ein Zahn gezogen werden muss, verwendet Ihr Arzt eine sogenannte Zahnzange. Je nach Einsatzgebiet stehen ihm dabei auch hier verschiedene Exemplare zur Verfügung – spezielle Zangen für Ober- und Unterkiefer, aber auch besondere Ausführungen für die unterschiedlichen Beißer, zum Beispiel für die einwurzeligen Front- und die mehrwurzeligen Seitenzähne.

Genaueres dazu, wann es zu einer Zahnextraktion kommt, wie das Ganze abläuft und was Sie nach der Behandlung beachten müssen, können Sie im Blog-Beitrag „Zahnentfernung: Gründe, Ablauf und Verhaltenstipps“ nachlesen.

Keine Angst vorm Zahnarzt!

Sie sehen also, die Instrumente in der Praxis sehen vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unheimlich aus – in den Händen Ihres Zahnarztes stellen sie jedoch hocheffiziente und harmlose Werkzeuge dar, die Ihnen dabei helfen, Ihre Zahngesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. Und falls bei einer Behandlung doch einmal Schmerzen auftreten könnten, berät Ihr Zahnarzt Sie gerne und wird Ihnen ein zuverlässiges Betäubungsmittel empfehlen.

Haben Sie weitere Fragen zum Thema oder möchten Sie direkt einen Termin vereinbaren? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Stomatitis aphtosa: Ursachen, Symptome und Behandlung

Eine Mundschleimhautentzündung kann sehr schmerzhaft sein! Was genau hinter der Stomatitis aphtosa steckt und was Sie dagegen tun können, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Ursachen: Was löst eine Stomatitis aphtosa aus?

Mundschleimhautentzündungen können sehr schmerzhaft sein, in vielen verschiedenen Formen und Ausprägungen auftreten und unterschiedliche Ursachen haben. Die sogenannte Stomatitis aphtosa wird dabei vom Herpes-Simplex-Virus vom Typ 1 (HSV‑1) ausgelöst.

Hieran erkranken hauptsächlich Babys, Kleinkinder und Kinder bis zum fünften Lebensjahr. Seltener tritt die Mundschleimhauterkrankung bei Erwachsenen auf. In diesen Fällen tragen dann meist eine Grunderkrankung, ein geschwächtes Immunsystem oder auch eine vorgeschädigte Mundschleimhaut dazu bei, dass die Erreger ein leichteres Spiel haben und die Infektion in vollem Ausmaß ausbricht.

Unter Umständen kann eine Infektion mit dem HSV‑1 aber auch völlig unbemerkt bleiben und ganz ohne Symptome verlaufen. Besonders bei Erwachsenen fallen die Symptome meist etwas schwächer aus als bei kleineren Kindern.

Ablauf und Symptome

Eine Stomatitis aphtosa kann in verschiedenen Ausprägungen und mit unterschiedlich starken Verläufen und Symptomen auftreten. Sie kann örtlich begrenzt sein, sie kann aber auch die gesamte Schleimhaut in Mund und Rachen bis hin zum Zahnfleisch umfassen. Oft ist dabei sogar nicht nur der Mundraum betroffen, sondern auch der restliche Körper.

So kann die Entzündung mit einem allgemeinen Krankheitsgefühl, Fieber und geschwollenen Lymphknoten am Hals beginnen. Dann kann das Zahnfleisch sich röten, anschwellen und bluten. Die Mundinnenseiten können sich ebenfalls entzünden und zahlreiche schmerzhafte Bläschen können sich an der Mundschleimhaut – am Gaumen, am Zahnfleisch, an der Zunge und an den Lippen – verteilen. Diese Bläschen können nun eitern, aufplatzen und Geschwüre und schmerzhafte Krusten in der Schleimhaut bilden. Dadurch können das Essen und Trinken sehr unangenehm sein und große Schmerzen bereiten. Typisch für eine Stomatitis aphtosa sind außerdem ein intensiver Mundgeruch und vermehrter Speichelfluss.

Je nachdem, wie schlimm der Ausbruch und wie stark die Immunabwehr ist, kann die Stomatitis aphtosa unterschiedlich lange andauern. Unbehandelt heilt sie meist nach zwei bis drei Wochen ab. Die Bläschen gehen dann narbenlos wieder zurück.

Die Erkrankung ist dabei hochgradig ansteckend und wird durch Tröpfchen übertragen, solange Bläschen im Mund vorhanden sind. Erst wenn alle Bläschen und entzündeten Stellen ausgetrocknet sind, besteht keine Gefahr einer Ansteckung mehr.

Nach einer überstandenen Stomatitis aphtosa bleiben die HSV-1-Viren allerdings ein Leben lang im Körper zurück und können in manchen Fällen erneut aktiv werden – wenn zum Beispiel die Immunabwehr geschwächt ist. Dann können sie wiederum Herpesinfektionen auslösen – in den meisten Fällen den Lippenherpes.

Behandlung und Linderung der Schmerzen

Leichte Formen der Stomatitis aphtosa heilen in der Regel innerhalb von wenigen Tagen von alleine ab. Wenn die Mundschleimhautentzündung allerdings länger andauert oder bei einem Baby oder Kleinkind auftritt, wenn Begleitsymptome wie hohes Fieber oder Atemnot hinzukommen oder wenn die Beschwerden so stark sind, dass Sie kein Essen und keine Getränke mehr zu sich nehmen können, sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Die Behandlung ist dabei abhängig von der Ausbreitung und dem Schweregrad der Erkrankung. Meist konzentriert sie sich aber vor allem auf die Linderung der Symptome und Schmerzen. Hierzu können zum Beispiel fiebersenkende Schmerzmittel wie Paracetamol und Ibuprofen eingesetzt werden.

Auch desinfizierende, entzündungshemmende und lokal betäubende Lösungen zum Gurgeln und Spülen, Sprays, Gele und Lutschpastillen sowie Hausmittel wie Heilpflanzentees, Kochsalzlösungen und Eiswürfel können die Symptome und Schmerzen lindern.

Virushemmende Medikamente werden hingegen meist nur bei einem schweren Verlauf vom Arzt verordnet.

Zusätzlich sollten Sie darauf achten, keine heißen, scharfen, stark gewürzten, säurehaltigen, harten und kantigen Lebensmittel zu sich zu nehmen. Stattdessen sollten Sie es mit milder, weicher, kühler oder lauwarmer Kost wie zum Beispiel mit püriertem oder gekochtem Gemüse, Nudeln oder Joghurt und Banane versuchen.

Achten Sie außerdem darauf, ausreichend viel zu trinken – ein Strohhalm kann hierbei sehr hilfreich sein! Zudem sollten Sie auf Alkohol und Nikotin besser verzichten.

Wie kann ich einer Stomatitis aphtosa vorbeugen?

Grundsätzlich gilt: Eine gute Mundhygiene schützt vor allen Erkrankungen im Mundraum. Achten Sie also darauf, Ihre Zähne und Ihre Zahnzwischenräume immer gründlich und sorgfältig zu putzen! Und denken Sie außerdem an die Kontrolltermine bei Ihrem Zahnarzt.

Einer Stomatitis aphtosa können Sie weiterhin vorbeugen, indem Sie ausreichend viel trinken und Ihr Immunsystem stärken – denn ein starkes Immunsystem kann Erreger viel besser abwehren. Hierfür sollten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft sowie auf ausreichend viel Schlaf und Entspannung achten.

Wenn eine Person in Ihrem näheren Umfeld unter einer Stomatitis aphtosa leidet, sollten Sie unbedingt verschiedene Hygienemaßnahmen einhalten.

So sollten Sie zum Beispiel engen Körperkontakt vermeiden und sich immer gründlich die Hände waschen. Desinfizieren Sie außerdem die Gegenstände, die in Kontakt mit der infizierten Person gekommen sind, und teilen Sie sich mit ihr nicht das Essgeschirr, Besteck, Gläser oder auch Handtücher!

Haben Sie weitere Fragen zum Thema oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Dann können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.

Plötzliche Zahnschmerzen – das sind die häufigsten Ursachen!

Plötzliche Zahnschmerzen – das sind die häufigsten Ursachen!

Pulsierend, stechend oder ziehend – Zahnschmerzen können sehr unangenehm sein! Woran es in den meisten Fällen liegt, können Sie in diesem Blog-Beitrag nachlesen.

Karies – Schmerzen durch ein Loch im Zahn

In den meisten Fällen stecken hinter plötzlichen Zahnschmerzen Kariesbakterien, die bis in das Innere eines Beißers vorgedrungen sind.

Wenn nämlich Speisereste nicht gründlich weggeputzt werden, sondern auf den Zahnoberflächen verbleiben, bauen die Bakterien diese ab und produzieren dabei Säure. Diese greift nun erst einmal die äußere Zahnschicht, den Zahnschmelz, an.

Der Zahnschmelz ist hierbei zunächst schmerzunempfindlich. Wenn die Kariesbakterien jetzt aber ungehindert weiter vordringen können und das empfindliche Innere des Beißers, das Zahnbein, erreichen, kommt es zu plötzlichen Zahnschmerzen.

Gingivitis und Parodontitis

Zwei weitere häufige Ursachen für Zahnschmerzen heißen Gingivitis und Parodontitis.

Bei einer Zahnfleischentzündung (Gingivitis) schmerzt das von Bakterien befallene, gerötete, geschwollene und manchmal sogar blutende Zahnfleisch meist noch nicht. Rücken die Erreger aber ungehindert weiter vor, ist eine Parodontitis nicht weit!

Hierbei wird der gesamte Zahnhalteapparat angegriffen, unter anderem bildet sich das Zahnfleisch zurück und die Zahnhälse werden freigelegt. Bei einer fortgeschrittenen Parodontitis können sich Ihre Beißer sogar lockern und ausfallen. Mehr Informationen zu diesem Thema können Sie auch in unserem Blog-Beitrag „Parodontitis: Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten“ nachlesen.

Freiliegende Zahnhälse

Plötzliche Zahnschmerzen werden oft durch freigelegte, empfindliche Zahnhälse verursacht. Nicht nur durch eine Parodontitis kann es dabei so weit kommen, sondern auch dann, wenn Sie mit zu starkem Druck Ihre Zähne schrubben.

Hierdurch kann sich das Zahnfleisch ebenfalls zurückbilden und so die feinen Kanäle zum Zahnnerv freilegen. Wenn nun besonders kalte, heiße, süße oder saure Speisen und Getränke auf einen solchen freiliegenden Kanal treffen, wird der Reiz unmittelbar und ungefiltert weitergeleitet. Und dann spüren Sie plötzlich diesen unangenehmen, blitzartigen, ziehenden Schmerz!

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch in unserem Blog-Beitrag „Empfindliche Zähne – Ursache und Linderung“.

Defekter Zahnersatz, Zahnfrakturen und Zähneknirschen

Ist Ihr Mundraum schon mit ein paar hübschen Zahnfüllungen oder Kronen geschmückt? Dann sollten Sie diese gut im Blick haben und in regelmäßigen Abständen von Ihrem Zahnarzt kontrollieren lassen!

Denn undichte oder herausgefallene Füllungen und Kronen können ebenfalls zu plötzlichen Zahnschmerzen führen – dadurch, dass der abgeschliffene Zahn darunter freiliegt und schmerzempfindlich auf äußere Reize reagiert.

Auch wenn Ihre Beißer verletzt werden oder abbrechen, zum Beispiel aufgrund eines Sturzes oder weil Sie unerwartet auf etwas sehr Hartes gebissen haben, kann diese Zahnfraktur sehr schmerzhaft sein. Wie Sie sich in einem solchen Fall am besten verhalten sollten, erfahren Sie in unserem Blog-Beitrag „Zahn abgebrochen – was soll ich tun?“.

Weiterhin kann regelmäßiges Zähneknirschen Ihren Zahnhalteapparat sehr belasten. Hierbei werden die Kauflächen Ihrer Beißer nach und nach abgerieben und der starke Druck auf Ihre Kiefergelenke kann unangenehme Schmerzen in Kiefer, Kopf, Nacken und Rücken bis hin zu den Augen und Ohren auslösen. Mehr hierzu können Sie im Blog-Beitrag „Zähneknirschen – Ursachen, Folgen und Behandlung“ nachlesen. Ihr Wissen zum Thema „Zähneknirschen“ können Sie außerdem in unserem Quiz testen.

Ab zum Zahnarzt!

Auch wenn Sie Ihre Zahnschmerzen vorübergehend mit ein paar Schmerz- oder Hausmitteln lindern können, sollten Sie zeitnah Ihren Zahnarzt aufsuchen, damit dieser die Ursache für Ihre Beschwerden schnell finden und die richtige Behandlung starten kann!

Möchten Sie direkt einen Termin vereinbaren oder haben Sie weitere Fragen zum Thema? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Blog-Beitrag „Plötzliche Zahnschmerzen – was Sie tun sollten und was nicht“. Ihr Wissen können Sie außerdem in unserem Quiz zum Thema „Zahnschmerzen“ testen.

Wenn der Zahnarzt bohren muss – Ablauf, Schmerzen und Heilung

Wenn der Zahnarzt bohren muss – Ablauf, Schmerzen und Heilung

Haben Sie ein Loch im Zahn? Dann kommt höchstwahrscheinlich der Bohrer in Ihrer Zahnarztpraxis zum Einsatz! Was dabei genau passiert, können Sie in diesem Beitrag nachlesen.

Es wird gebohrt!

Nun ist es doch passiert! Genau an dem hintersten Backenzahn, den Sie mit Ihrer Zahnbürste immer nur so schwer erreichen, haben es sich im Zahnbelag Bakterien so richtig gemütlich gemacht und den Zahnschmelz angegriffen.

Jetzt muss Ihr Zahnarzt schnell handeln, um den gesunden Teil des Beißers vor weiterem Schaden zu bewahren und zu verhindern, dass sich die Karies weiter ausbreitet. Es wird gebohrt!

Zugang durch die Zahnsubstanz und losgeschaufelt!

Meist reicht eine Sitzung in der Zahnarztpraxis aus, um einen kariösen Zahn zu versorgen. Zunächst legt sich Ihr Zahnarzt einen geeigneten Zugang zur Karies durch die gesunde Zahnhartsubstanz an – meist mithilfe eines schnell rotierenden, diamantbeschichteten, wassergekühlten Bohrers.

Danach wird dann die beschädigte Substanz des betroffenen Beißers abgetragen und die Karies möglichst vollständig entfernt. Der Zahnarzt wird dabei aber natürlich gleichzeitig versuchen, möglichst wenig natürliches Zahngewebe abzutragen.

Am häufigsten werden hierbei die sogenannten Diamantschleifer eingesetzt, welche die betroffene Zahnsubstanz rotierend herausschaufeln. Bei kleineren kariösen Stellen kann die Karies auch mit Handinstrumenten wie mit einem kleinen Löffel herausgekratzt werden.

Während der Behandlung wird der betroffene Zahn mit einem Wasser-Luft-Gemisch gut gekühlt und gleichzeitig gereinigt. Überschüssiges Wasser, Speichel und die herausgebohrte Karies werden stetig mit einem Absaugschlauch entfernt.

Bohren ohne Schmerzen

Bohren kann – je nach Tiefe des Lochs im Zahn ‒ zu Schmerzen führen. Denn durch den Druck und die Vibration des Bohrers werden die Nervenfasern gereizt. Auch die Wärme, die am Bohrer entsteht, und das kalte Wasser beim Spülen können Schmerzen verursachen.

Vor der Behandlung können Sie sich aber für eine lokale Betäubung entscheiden. Beim Bohren sollten Sie dann in der Regel keine Schmerzen im betroffenen Bereich empfinden, sondern lediglich ein gewisses Druckgefühl.

Die Welt nach dem Bohren

Nach dem Bohren wird das Zahnmaterial, das durch die Karies und die Behandlung verloren gegangen ist, ersetzt, damit der Beißer seine Kaufunktion nach der Behandlung wieder mit voller Kraft aufnehmen kann.

Ein durch Karies geschädigter Zahn lässt sich mit verschiedenen Arten von Zahnfüllungen versorgen. Je nach verwendetem Füllmaterial muss der Beißer dabei anders auf den jeweiligen Werkstoff vorbereitet werden. Damit die neue Füllung am Ende optimal sitzt und Ihr Biss wieder perfekt passt, wird Ihr Zahnarzt sie nach dem Aushärten fein einschleifen und polieren.

Wenn die natürliche Zahnkrone des betroffenen Beißers durch die Karies sehr stark zerstört ist, wird hingegen eine passgenaue Krone hergestellt und eingesetzt, um den Restzahn zu schützen. Weitere interessante Informationen zu diesen Themen können Sie in unseren Blog-Beiträgen „Zahnersatz – lieber herausnehmbar oder festsitzend?“ und „Welche Füllung ist die beste?“ nachlesen. Ihr Wissen hierzu können Sie auch in unserem Quiz zum Thema „Füllungen“ testen.

Nach dem Bohren können einige Tage lang leichte Schmerzen und Schmerzempfindlichkeit auftreten. Kurzfristig können Sie diese mit leichten schmerzstillenden Mitteln sowie Kühlkompressen lindern. Falls die Schmerzen länger anhalten sollten, wenden Sie sich bitte erneut an Ihre Zahnarztpraxis – bei leichtem bis mittelschwerem Kariesbefall ist nach der Entfernung jedoch meist keine Nachkontrolle notwendig.

Zu guter Letzt noch das Wichtigste: Um einen erneuten Kariesbefall zu verhindern, sollten Sie unbedingt auch nach der Behandlung Ihre Zähne gründlich und regelmäßig putzen! Vergessen Sie dabei auch die Zahnzwischenräume nicht – und denken Sie zusätzlich an die Kontrolltermine bei Ihrem Zahnarzt!

Möchten Sie gleich einen Termin vereinbaren oder haben Sie noch weitere Fragen zum Thema? Dann können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen.

Können Zahnprobleme Migräne auslösen?

Können Zahnprobleme Migräne auslösen?

Eine Migräne geht meist mit starken Schmerzen und vielen weiteren unangenehmen Symptomen einher. Warum Ihnen vielleicht auch Ihr Zahnarzt weiterhelfen kann, lesen Sie in diesem Beitrag.

Was ist eigentlich eine Migräne?

Die Migräne stellt ein komplexes Krankheitsbild dar. Hierbei kann es zu anfallsartigen, ein- oder zweiseitigen Kopfschmerzen kommen. Aber auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sowie Licht- und Lärmempfindlichkeit, verschwommene Sicht und Augenflimmern können Symptome sein. Nicht zuletzt können Schwindel, Benommenheit und Verwirrtheit auftreten.

Migräne-Attacken können Ihren Alltag stark beeinträchtigen und über Stunden andauern. Aber warum treten sie überhaupt auf?

Migräne durch falschen Biss?

Welche Ursachen genau sich hinter einer Migräne-Attacke verbergen, konnte wissenschaftlich leider noch nicht vollständig geklärt werden. Klar ist aber: Die Gesundheit Ihrer Zähne und Ihres Kauapparats können sich sehr wohl auf die Gesundheit Ihres ganzen Körpers auswirken – und so lohnt sich auch, wenn Sie unter regelmäßig wiederkehrenden Migräne-Attacken leiden, ein Blick in Ihre Mundhöhle!

Denn auch Funktionsstörungen, die Ihre Zähne, Kiefergelenke oder die Kaumuskulatur betreffen, können eine Ursache für chronische Kopfschmerzen darstellen. Meist ist in diesem Zusammenhang die Rede von der Craniomandibulären Dysfunktion (CMD). Diese kann unter anderem Kiefer‑, Kopf‑, Nacken‑, Rücken‑, Augen- und Ohrenschmerzen verursachen und sogar Schwindel und Ohrgeräusche hervorrufen.

Ursachen einer CMD

Ihre Zähne, Kieferknochen und ‑gelenke sowie Muskeln und Nerven sind perfekt aufeinander abgestimmt und bilden als Kauapparat ein hochkomplexes System, das sehr empfindlich auf jede Art von Veränderung reagiert.

Treten in diesem System nun Störungen des Gleichgewichts auf – zum Beispiel durch Kiefer- und Zahnfehlstellungen, fehlende Beißer, schlecht angepassten Zahnersatz oder auch abgeschliffene Kauflächen durch Zähneknirschen, versucht Ihr Körper automatisch, das Ungleichgewicht auszugleichen.

Dadurch werden die umliegenden Muskeln dann sehr stark und ungleichmäßig belastet und es kommt zu Verspannungen und Fehlfunktionen. Diese dehnen sich nun weiter aus und können viele verschiedene Beschwerden – unter anderem Kopfschmerzen oder auch eine Migräne – begünstigen und hervorrufen.

Zähne und Migräne

Auch wenn sich die Wissenschaft über die genauen Ursachen einer Migräne noch nicht vollständig im Klaren ist, kann sich ein Termin bei Ihrem Zahnarzt durchaus lohnen, wenn Sie unter regelmäßig wiederkehrenden Migräne-Attacken, Kopf‑, Nacken- oder Rückenschmerzen leiden. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie gleichzeitig weitere Beschwerden oder Schmerzen in Ihrem Mund- und Kieferbereich bemerken sollten.

Ihr Zahnarzt wird Sie gründlich untersuchen, abklären, ob funktionelle Störungen des Kauorgans als mögliche Ursache für Ihre Beschwerden in Frage kommen, und – falls dies zutrifft – die der CMD zugrundeliegenden Probleme fachgerecht behandeln.

So können zum Beispiel Fehlstellungen korrigiert, schlechtsitzender Zahnersatz ausgetauscht oder eine Aufbissschiene angefertigt werden. Auf diese Weise kann dann auch Ihre Zahnarztpraxis dazu beitragen, dass das Gleichgewicht in Ihrem Kausystem wiederhergestellt wird und die Häufigkeit von Kopfschmerz- und Migräne-Attacken abnimmt.

Noch mehr interessante Informationen zum Thema finden Sie auch in unseren Blog-Beiträgen „Wenn Zähne Kopfschmerzen auslösen: Ursachen und Behandlung“ und „Wie sich kranke Zähne auf Ihre Allgemeingesundheit auswirken können“.

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie gleich einen Termin vereinbaren? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Die Geschichte des Zahnersatzes – dritte Zähne früher und heute

Die Geschichte des Zahnersatzes – dritte Zähne früher und heute

Wenn Sie heutzutage ein Loch im Zahn haben oder einen Beißer verlieren, kann dieser schnell und gut behandelt oder ersetzt werden. Aber wie haben sich die Menschen in früheren Tagen geholfen? Das erfahren Sie hier.

Das Wissen der Etrusker

Bereits seit frühester Zeit versuchen die Menschen, ihr Gebiss funktionstüchtig und ästhetisch zu erhalten.

So setzten zum Beispiel schon vor über 2.000 Jahren die Kelten festen Zahnersatz ein – Archäologen entdeckten im Mund eines aufgedeckten Skeletts einen Eisenstift, der den fehlenden Schneidezahn eines Patienten ersetzen sollte.

Besonders die Etrusker, die um 1.000 bis 800 v. Chr. vor den Römern im italienischen Raum siedelten, beschäftigten sich mit dem kunstvollen Ersatz von fehlenden Beißern. Verwendet wurden dazu meist ein oder mehrere menschliche oder tierische Zähne. Diese wurden mit Drähten oder breiten Streifen aus Gold an die natürlichen Beißer gebunden und auf diese Weise als Brücke im Gebiss verankert.

Finstere Zeiten für Zahnprobleme

Auch die alten Ägypter, Griechen und Römer setzten sich intensiv mit dritten Zähnen auseinander. Nach dem Untergang des römischen Reiches ging jedoch leider auch viel zahnmedizinisches Wissen verloren. Für die Zahnheilkunde brachen nun eher düstere Zeiten an.

Problem-Zähne wurden jetzt in der Regel nur noch – natürlich ohne Betäubung – gezogen. In den meisten Fällen wurde gar nicht mehr versucht, sie aufwendig zu restaurieren oder kunstvoll zu ersetzen.

Prothesen und Zahnersatz gab es – wenn überhaupt – nur in sehr einfacher und schlechtsitzender Ausführung. So konnten die dritten Zähne die Kauleistung meist nicht ersetzen und wurden vor den Mahlzeiten herausgenommen. Erst im 18. Jahrhundert wurden Teil- und Vollprothesen entwickelt, bei denen die Zähne besser am Unterbau und der Unterbau besser am Kiefer verankert werden konnten.

In der Frühzeit des Zahnersatzes griffen die Menschen vor allem auf natürliche Materialien wie menschliche und tierische Zähne, Knochen, Horn und Elfenbein zurück. Erst ab dem 18. Jahrhundert wurden Materialien wie Gold, Silber, Platin oder Porzellan eingesetzt, um natürliche Beißer zu reparieren oder zu ersetzen.

Technische Fortschritte und neue Materialien im 19. und 20. Jahrhundert

Neue Möglichkeiten der Anästhesie durch Narkosemittel sorgten während des 19. Jahrhunderts dafür, dass die Patienten eher bereit waren, sich auf eine Therapie einzulassen, und dass die Zahnmediziner nun endlich ruhig arbeiten konnten.

Fortschritte gab es auch in der Prothetik. So fertigten die Ärzte jetzt herausnehmbaren Zahnersatz aus bruchsicherem Porzellan an, dessen Basis durch Kautschuk relativ angenehm zu tragen und individuell anpassbar war.

Lange Zeit über hatte außerdem kein guter Zahnkitt zur Verfügung gestanden. Im 19. Jahrhundert wurde dann schließlich Zink-Oxyphosphat als zuverlässig haltender Zahnzement entdeckt. Dieser ebnete den Weg der zahnärztlichen Versorgung mit Kronen und Brücken.

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein wurden Materialien wie Gold, Silber, Platin, Kautschuk und Keramik eingesetzt, um Zähne zu reparieren oder zu ersetzen. Dann kam Titan als mögliche Alternative hinzu.

Es folgten weitere Entwicklungen in der Zahnmedizin. So wurden unter anderem Bohrmaschinen, Röntgenstrahlen, neue zuverlässige Betäubungsmittel und die ersten Implantate eingesetzt.

Zahnersatz heute

Heutzutage helfen Computer bei der Funktionsdiagnostik und gut gearbeitete Zahnbrücken, Zahnkronen und Implantate können dauerhaft, schmerzfrei, steril und sicher in Ihrem Mund untergebracht werden.

Welche Möglichkeiten Ihnen hierbei offenstehen, erfahren Sie in unseren Blog-Beiträgen „Dritte Zähne – was kommt auf mich zu?“, „Welche Füllung ist die beste?“ und „Zahnersatz – lieber herausnehmbar oder festsitzend?“. Ihr Wissen hierzu können Sie auch in unserem Quiz zum Thema „Zahnersatz“ testen.

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie einen Termin vereinbaren? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.